がん診療に関するデータ

当院ではTQM推進委員会にてQI指標の継続的なモニタリングを行うほか、部署や個人レベルでも医療情報システムのデータを積極的に活用し、実施件数や介入率といった数値をもとにPDCAサイクルをまわしています。こういった取り組みは、患者さんのQOL(生活の質)や治療成績の向上はもとより、職員のモチベーション維持にもつながります。

ここでは「がん診療」に関わるいくつかのデータをご紹介します。

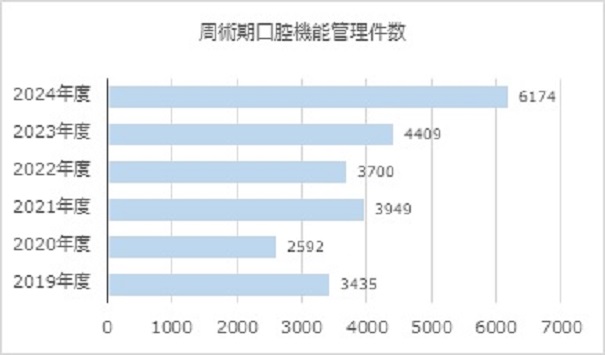

周術期等口腔機能管理

手術療法では、術後の誤嚥性肺炎などの合併症予防・術後の回復促進のために、手術前後でのお口の管理が重要です。化学療法・放射線治療では口内炎や口腔乾燥の症状で、お口から食べ物や水分を十分に摂取することが難しくなる場合があります。こうしたトラブルを予防し、症状を軽くするために治療開始前から継続的に歯科医師・歯科衛生士によるお口の管理が重要です。当院では、患者さんが安心て治療を受けていただけるように歯科医師・歯科衛生士が主科と連携を取りながらお口の管理を行っています。

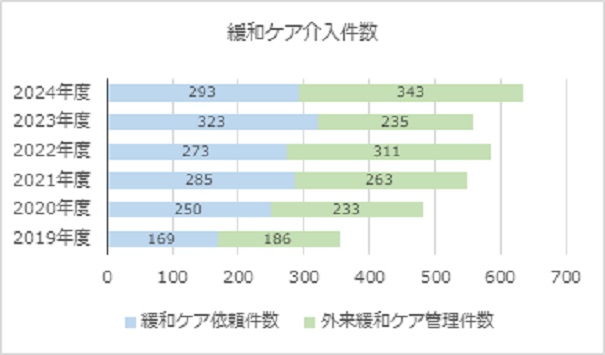

緩和ケア介入件数

がんに罹患した時点から、心身や自身を取り巻く環境が大きく変化します。当院にはがんによるつらい症状や、治療の副作用による苦痛をやわらげる緩和ケアの専門家がいます。専門家のチームには医師・看護師・心理士・ソーシャルワーカー等がおり、身体のつらさのみならず、心のケア、生活の困りごとなど幅広い支援を行っています。

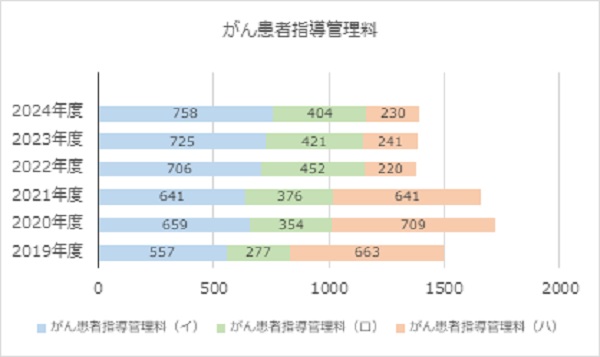

がん患者指導管理

がん患者指導管理料とは、診療方針を文書で提供したり、心理的不安を軽減するために面接を行ったりした場合に算定が可能となるものです。

管理料(イ):医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合

管理料(ロ):医師または看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合

管理料(ハ):医師または薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬または注射の必要性等について文書により説明を行った場合

管理料(ロ):医師または看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合

管理料(ハ):医師または薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬または注射の必要性等について文書により説明を行った場合

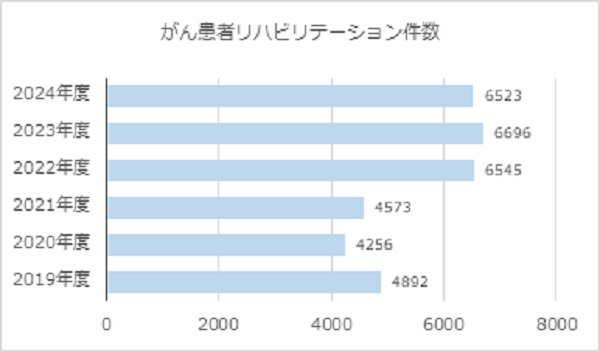

がん患者リハビリテーション

がん患者リハビリテーションとは、入院したがん患者で手術、化学療法、放射線治療もしくは造血幹細胞移植を行われたか、在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要な患者に対して行われるものです。

算定においては資格要件があり、2018年度に増加しているのは有資格者が増加したためです。

算定においては資格要件があり、2018年度に増加しているのは有資格者が増加したためです。

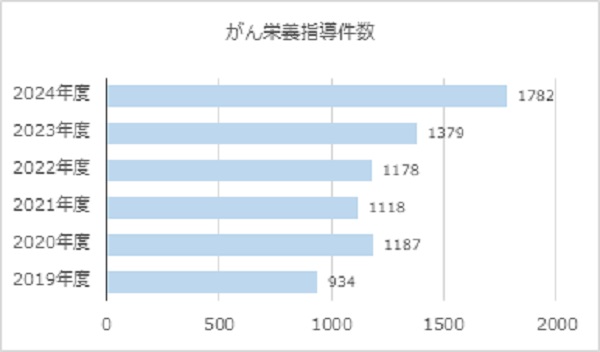

がんに関する栄養指導

2016年に栄養指導算定病名に「がん」が追加以降、消化器がん術後の栄養指導のみならず、放射線治療時、化学療法室での栄養指導を実施しています。特に化学療法室では、症状別に対応した細やかな栄養指導を心掛けています。2024年度は、化学療法室で栄養スクリーニングを行い継続指導に繋げたこと、周術期管理チームの発足により術前の栄養指導を開始したことで指導件数が増加しています。